歌声は響かない 岡崎琢磨

喫茶店の扉を開けると、懐かしい顔がこちらを振り向いた。

「いらっしゃいませ」

反応がごく普通の店員のそれであることに落胆しかけたが、自分がサングラスをかけているのを思い出した。わたしはそれを外し、彼女に微笑みかけた。

「切間さん、久しぶり。わたし、誰だかわかる?」

切間美星はカウンターの内側で、両手を口に当ててちょっとわざとらしく驚いてみせた。

「峰岸さんでしょう。びっくりした」

彼女のこういう仕草のひとつひとつが、昔はいちいち癇に障ったな。そんなことが思い出され、わたしは苦笑する。

「そう。憶えててくれたんだ。よかった」

「当たり前じゃない。会うのは高校を卒業して以来だから、六年ぶり? まさか、来てくれるなんて思わなかった」

「仕事で近くに来たから寄ってみたの。切間さんが京都の喫茶店で働いてるって話は、ほかの同級生に聞いてたから」

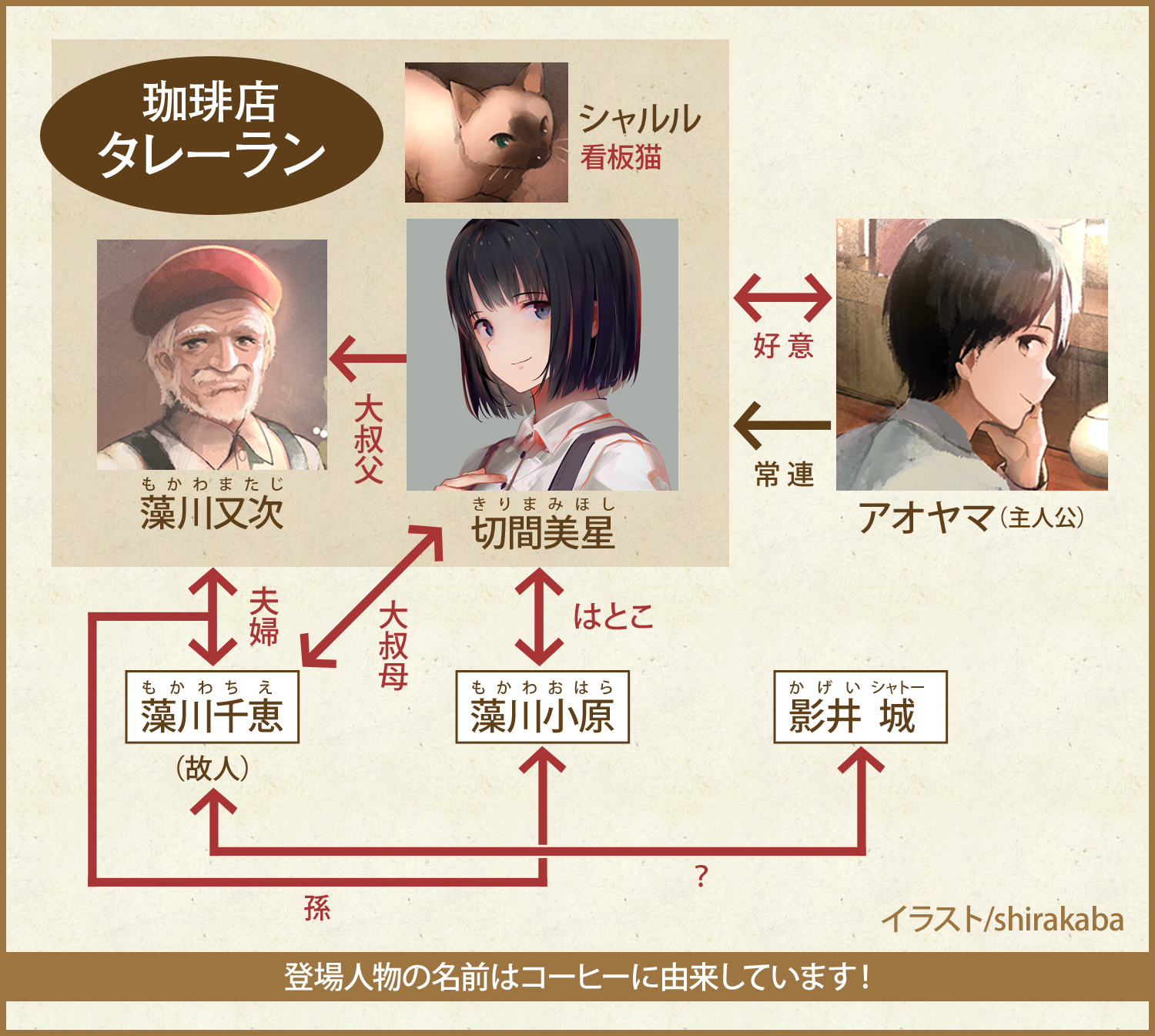

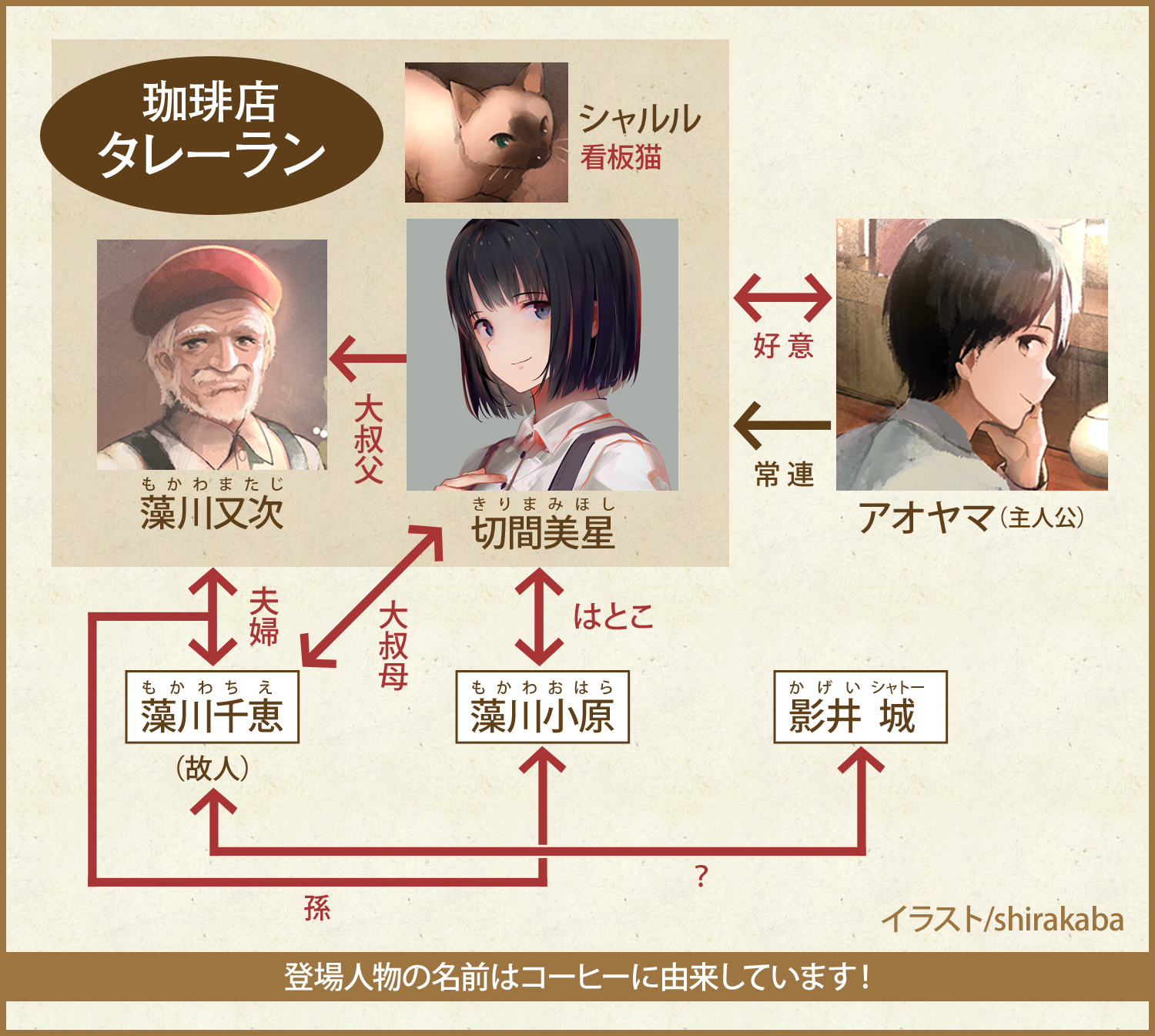

わたしはその、タレーランという名前の喫茶店の店内を見回す。隅のほうでは、店員らしく見えるおじいさんが、店員らしく見えるのに椅子に座って舟を漕いでいる。あんまり流行っていないのか、客はカウンターに青年がひとりだけ。

その青年が、わたしを見ながらひそひそ声で切間に言うのが聞こえた。

「美星さん、あの方って……」

「峰岸沙羅さん。私の同級生なんですよ」

軽くあしらって、切間はカウンターから出てきた。その慣れた対応を見る限り、青年とは親しい間柄に見えた。青年はここの常連なのかもしれない。

切間はわたしに、カウンターでいいか、と確認してきた。切間に会いにきたわたしはむろん、カウンター席に座らせてもらう。足元に猫がいたのには驚いたが、わたしは動物が嫌いではないので抵抗はなかった。

コーヒーが売りのお店とのことだったので、素直にホットコーヒーを注文する。切間が淹れてくれたそれが届くと、わたしは切間に話しかけた。

「せっかくだから、昔話をしてもいい?」

「もちろんだよ。いまは店内も空いてて、暇だから」

「実はわたし、ずっと気になっていることがあったの」

切間が目をぱちくりとする。「気になっていること?」

「切間さんと同じクラスになった当初、わたしはあなたのことが好きじゃなかった」

「うん。知ってる」

切間は苦笑する。二つ離れた席で、青年がおろおろしているのがわかる。

「でも、ある出来事をきっかけに考えを改めた。そのときの話がしたいの――」

わたしはコーヒーに口をつける。ほっとしたことで初めて、自分が柄にもなく緊張していたことを知った。切間が黙って先をうながすので、わたしは高校生時分の記憶を手繰りつつ、語り始めた。

それは、高校生になって最初の一年が終わった春休みのことだった。

わたしは地元のショッピングセンターにいた。スーパーマーケット、ファッションブランドや雑貨といった専門店、さらには病院、映画館、英会話教室やカラオケ教室を主宰するカルチャースクールなど、ありとあらゆる施設が集まった巨大なショッピングセンターだ。郊外型で自宅からは距離があり、わたしはひとり、バスに乗ってそこを訪れていた。

話し声に気づいて振り返ったのは、地域のお祭りやタレント事務所主催のオーディションなど各種イベントのポスターが貼られた掲示板を見つめていたときだ。

「……そんな風だから、美星はすぐ男子にからかわれるんだって」

「えー、そうかなぁ」

「ねーねー、お腹空かない? どっかでお茶しようよ」

「いいね。フードコートにクレープのお店が……」

春休み期間なのに制服姿の女子高生三人組が、歩いて近づいてくるのが見えた。わたしが普段着ているのと同じ制服で、よく見れば知った顔もある。

三人組のうちのひとりが、わたしに気づいてちょこちょこと駆け寄ってきた。

「こんにちは、峰岸さん。こんなところで会うなんて奇遇だね」

切間美星。同級生だから、顔と名前くらいは知っている。だけど一年生では同じクラスじゃなかったし、まともに話したことさえほとんどない。なのに、彼女はわたしを無視しなかった。

そういう女子なのだ。クラスは違えど、わたしは知っていた。切間美星は人と壁を作らず、誰にでも同じように接し、小柄で、かわいらしくて、どこか抜けているんだけど、それがかえって魅力になっている。たぶん作ったキャラクターではなくて、自然に生きているだけで人に愛される女の子。

そんな切間が、わたしは嫌いだった。理由なんてない。自然に生きているだけで周囲と軋轢を生じがちなわたしとは相容れない、それだけのことだ。何となく、癇に障るのだ。

切間のあいさつに、わたしは曖昧なうなずきを返した。むっとされてもおかしくない態度だ。だが、切間は意に介さない。

「峰岸さん、ひとり?」

「そうだけど」

「これから私たち、クレープ食べに行くんだけど、よかったら峰岸さんも一緒に来ない?」

切間の後方に立っていた二人の女子が、戸惑いの表情を浮かべるのが見えた。彼女たちも同級生だ。だが、切間と違って屈託がある。わたしを嫌いはしないまでも、積極的に関わりたいとは思っていないらしい。

あえてついていって、彼女たちを困らせてやるのもおもしろいかもしれない、という考えが一瞬、頭をもたげた。しかしもちろん、わたしは首を横に振った。

「行かない。わたし、用事があってここへ来てるから」

それは本当でもあり、嘘でもある。用事はすでに済んでいた。

切間はさも残念そうな顔をしたあとで、

「そっか。じゃあ、また学校でね」

そう言い残し、去っていった。ほかの二人の女子から、小声で何かを言われていた。「勝手なことをするな」か、それとも「あいつ感じ悪いね」か。

どうでもいい。わたしは彼女たちに背を向け、家に帰るべくバス乗り場へと向かった。

始業式の日が来て、わたしは二年生になった。

これから一年間を過ごす教室の自分の机でぼーっとしていると、切間がこちらにやってきて言った。

「峰岸さん。今日からクラスメイトだね。よろしくね」

邪気のない笑顔を浮かべている。どうやら、同じクラスになってしまったらしい。

別に、わたしだけを特別扱いしているわけではないのだ。切間は誰に対してもああいう風だ。それでもさすがに無視するのは気が引けて、わたしはぼそっと返した。

「よろしく」

それで満足したのか、切間は仲のいい友達のもとへと歩いていった。結局、その日わたしが口を利いたクラスメイトは彼女ひとりだけだった。

母校では毎年、五月の終わりごろに文化祭が開かれていた。新しいクラスになってまだ間もない時期に、文化祭の準備と本番を通じてクラスの親睦を深めるという狙いがあったのだろう。二年生は出店などのほか、全クラスで競われる合唱コンクールにも参加することになっていた。

練習は音楽の授業の時間だけでは足りず、放課後や早朝、さらには休日にもおこなわれた。合唱コンクールの成績なんてわたしにはどうでもよかったけど、悪目立ちするのは避けたかったので一応、練習には真面目に参加した。いまにして思えば、適度にサボっておけばよかったのだろう。そういうところ、わたしは要領がいいほうではなかった。

文化祭本番まで二週間と迫ったある金曜日の放課後、部活に入っていなかったわたしが帰宅の準備を始めると、合唱で指揮者を務める男子がぱんぱんと手を叩いて言った。

「今日も合唱の練習をしまーす。みんな、黒板の前に並んでくださーい」

しまった、と思った。その日だけは、どうしても歌いたくなかったのだ。

わたしはこっそり帰ろうとした。ところが教室を出ようとしたとき、わたしの腕をつかむ者があった。

「峰岸さんも、一緒に練習しようよ」

切間だった。逃げようとしたことをとがめるというより、道を間違えた人を連れ戻すような柔らかい動作だった。

わたしは舌打ちをして、彼女を振り払うべきかどうか考えた。しかしそのときには、教室にいる少なからぬ生徒がわたしたちのほうを見ていたので、ことを荒立てたくないわたしはあきらめた。そのまま切間の隣に並び、合唱の練習が始まる。

仕方なしに、わたしはラジカセから流れるピアノの伴奏に合わせて口パクをした。クラスメイトは四十人いるから、バレないと思ったのだ。だが三十分ほど経ったところで、指揮の男子が突然わたしの名を呼んだ。

「峰岸さん。ちゃんと歌って」

わたしは黙り込んだ。男子は続けて糾弾する。

「ずっと口動かしてるだけで、歌ってないよね。さっきも帰ろうとしてたし、そういうのよくないと思う」

どうやらわたしは、切間に腕をつかまれたときから、彼に目をつけられていたらしい。

そもそもわたしはこの手の、クラス一丸となることを強制される学校行事が大嫌いだった。やりたい人だけで勝手にやればいい。邪魔をしているわけではないのだから、そっとしておいてくれればいいのに。こんな性格だから友達が少ないことも、何ごとも楽しめないせいで損をしていることもちゃんとわかっていて、けれどもわたしは、やらない自由を主張するほどの胆力もなく、苛立ちを募らせながらもじっと耐え続けるという道を選んできた。

とにかくこの場をやり過ごさなければならない。わたしは深く息を吸い込み、釈明した。

「ごめんなさい。風邪気味で、喉が痛くて」

しかし、ほかの女子がすかさず口をはさむ。

「嘘だよ。峰岸さん、今日の昼休み、音楽室でひとりで何か歌ってたじゃん。あたし、たまたま通りかかって耳にしただけだけど、風邪なんか引いてる感じじゃなかった」

あれを聞かれていたのか。わたしは下唇を嚙む。彼女はわたしの味方になってくれない。わたしをかばってくれる生徒は、このクラスにはいない。それは、友達を作ろうとしてこなかった自分のせいなのだ。

「どうして真面目に歌わないんだよ。理由があるなら説明してもらえる?」

再び指揮の男子に詰め寄られ、わたしはうつむいた。本当のことなんか死んでも言いたくない。でも、それ以外に切り抜ける術はなさそうだ――。

そう、思ったときだった。

「私が歌わないでって言ったの」

わたしの隣で、そんな声が上がった。

「切間さん、どういうこと?」

指揮の男子が問いただす。切間はわたしを一瞥して、何食わぬ顔で続けた。

「はっきり言っちゃうけど、峰岸さんって音痴なんだよね。それで私、つられちゃうからあんまり大きな声で歌わないでって、峰岸さんにお願いしたの。そしたら峰岸さん、練習サボって帰ろうとしたから、歌わないからってサボるのはだめだよって引き止めたの」

でたらめだ。そんなこと、わたしは切間から一言も言われていない。

音楽室の件に言及した女子が、当惑気味に反論した。

「でも、峰岸さん、昼休みに歌ってたときは音痴じゃなかったよ……」

「音痴だから、歌の練習してたんだよ。合唱曲は練習が足りなくて、まだ歌えないみたい。本番までには、音を外さないで歌えるようにちゃんと練習してきてくれるよね?」

切間にいきなりそう問われ、わたしは思わずうなずいていた。まわりからは切間がわたしに対してとてもひどいことを言っているように聞こえたはずだが、彼女のキャラクターがきつさを感じさせなかったのだろう。誰も、切間を非難するようなことは言わなかった。

「そういうことなら……まぁ、音痴はしょうがないね。これからもっと練習してくれるなら、今日のところは歌わなくていいよ」

合唱が乱れるのを避けたかったからだろう、指揮の男子はわたしが歌わないことを容認した。わたしは口パクを続け、その日の練習は一時間ほどで終了した。

クラスメイトたちが散り散りに帰り始めると、わたしは切間を捕まえて、ひとけのない廊下へと引きずっていった。

「どういうつもり? わたしを助けてくれたんだろうけど、あんな口から出まかせ言って」

わたしの詰問に、切間は困ったように笑いながら、

「私が引き止めたせいで峰岸さんを窮地に追いやってしまったから、責任感じてつい……」

「単なる同情? わたしの口パクを認めさせるくらいなら、初めから引き止めなければいいのに」

「ごめんね。私、よかれと思ってあなたを練習に参加させたの。そのほうが、早くクラスになじめるんじゃないかって」

「余計なお世話」

「まったくだね。でも私、途中でわかったの。峰岸さんが、歌っていなかった理由」

虚を衝かれ、わたしはたじろいだ。

「わたしが歌わなかった理由が、わかった?」

切間はこくんと首を縦に振り、告げた。

「峰岸さん、明日開かれる歌手のオーディションに出場するつもりなんでしょう」

わたしは絶句した。そのとおりだったからだ。

「それで、喉のコンディションを調整するために、必要以上に歌いたくなかったんじゃないかって……」

「待ってよ。どうしてわかるの、わたしが明日のオーディションにエントリーしていただなんて」

切間は自分の考えが当たっていたらしいことに安堵したようだった。

「春休みに、ショッピングセンターでばったり会ったよね。あのとき峰岸さん、掲示板を見つめてた。そこに、歌手のオーディションの参加者を募集するポスターが貼られていたのを憶えてたの。開催日、明日だったなって」

「たったそれだけのことで?」

「あのショッピングセンター、カルチャースクールでカラオケ教室やってるよね。たぶんあのオーディションのポスターも、そこの生徒さんにアピールしてたんじゃないかと思ったの。峰岸さん、そのカラオケ教室にかよってるからあそこにいたのかなって」

「知ってたの?」

「知らないよ。想像しただけ」

へらへらしている切間のことを、わたしは気味悪く感じ始めていた。

「昼休みに歌の練習をしてたのも、明日の本番に備えてのことだったんだろうなって。それならなおさら、合唱の練習なんかで喉を疲れさせたくはないよね」

「それに気づいたから、わたしを助けたのね」

「うん。今日に限って峰岸さんが歌わない理由、それくらいしか考えつかなかったから。もし今日合唱の練習をしたせいで明日のオーディションの結果が振るわなかったら、引き止めた私が恨まれちゃう。だから、ね」

わたしはため息をついた。いつも自然に振る舞っているように見える切間が、こんな鋭さを内に秘めていたとは思いもよらなかった。

もはや彼女には隠す意味もないだろう。わたしは語り出す。

「わたし、小さいころから歌手になるのが夢だったの。それでカラオケ教室にもかよって、ずっと歌の練習してて。明日のオーディションは、決して規模が大きいものじゃない。あんなショッピングセンターにポスター貼りに来るぐらいだからね。でも、だからこそチャンスがあると思った。わたし、賭けてるの」

「でもそれを、みんなの前で説明することはできなかったんだね」

「わたしみたいな友達もいない女が歌手に憧れてるなんて言ったら、どんな風にバカにされるかわかったもんじゃない。わたし、有名な歌手になって、自分に冷たくしてきたやつらを見返してやりたいと思ってる。だから、本当に歌手になるまではその夢を宣言する気なんてなかった」

切間はまた、困ったような表情になった。

「峰岸さん、自分で思ってるほどみんなに嫌われてないよ」

「みんなから好かれてるあなたに言われても、嫌味にしか聞こえない」

「峰岸さんが歌うのは、誰かを見返すためなの? 誰かを感動させるためじゃなくて?」

わたしは言葉に詰まった。

「私、真剣な峰岸さんのこと応援するよ。でもそれが、結果的に誰かをやりこめるのにつながるのなら、やっぱり応援はしたくない。歌って、そういうものじゃないと思うんだよ」

少しのあいだ、口をつぐんでいた。そしたら切間が目に見えてうろたえ始めたから、だんだん笑えてきた。

「あなたには、誰かを見返したいっていう気持ちがないのね」

「そんなこと、ないけど」

「でも、そうだね。悔しいけど、あなたの言うことが正しい。正論振りかざされて正直ムカついてるけど、まぁ、さっき助けてもらった恩もあるしね」

わたしは切間の肩に手を置いた。

「ありがとう。おかげで明日のオーディション、万全の状態で臨めそう」

「えっと、それならいいんだけど……」

「安心して。もう、誰かを見返すために歌うのはやめるから」

それでやっと、切間は笑みを取り戻した。

「うん。がんばってね」

――その日を境に、わたしは切間を見直して彼女に心を許すようになったのだ。

「……翌日のオーディションにわたしは合格し、プロの歌手としての道を歩み始めた。そして、いまも歌い続けてる」

わたしが言うと、カウンターにいた青年がたまりかねたように口を開いた。

「やっぱり、SALAさんですよね。見たことあると思った」

SALAはわたしの歌手活動の名義だ。それなりに売れているし、地上波の音楽番組にも出演したことがあるから、顔を知られていてもおかしくはない。だからわたしは、普段はサングラスをかけているのだ。

「高校を卒業すると同時に、峰岸さんは遠くの世界に行ってしまったような感じがした。私からは連絡を取ることもなかったけど、あの日からずっと応援してたよ」

切間が食器を磨きながら微笑む。高校生のころとはどこか違って見える。大人びたというより、陰があるような感じだ。彼女もまた、わたしの知らないところでさまざまな経験を積んだのだろう。

「それで、気になっていることって何?」

切間が水を向ける。それを確かめるために、わたしは今日、ここへ来たのだ。

「たぶん、切間さんは人より鋭いところがあったんだと思う。だとしても、思い返すと何だか変だなって」

「変?」

「ポスターを見かけてオーディションのことを憶えていた、そこまではまだわかる。だけど、期日なんて憶えているのはおかしいでしょう。どうしてあのとき、そんなことまで思い出せたのかって」

当時は切間の鋭さのインパクトが強く、細かい点はどうでもよくなっていた。しかしあとになればなるほど、あれは鋭いとかそういう次元の話ではない気がしてきたのだ。

「ねぇ、切間さん。種明かしをしてよ。本当は、ほかにも何か知ってたんじゃないの」

わたしはカウンターに身を乗り出す。と、切間が苦笑を始めた。

「なんだ、そんなこと……まぁ、いまさら隠す必要もないか」

「隠すって、何を」

「単純なことだよ。あのオーディション、実は私もエントリーしてたの」

あごが外れるかと思った。

「えぇっ、美星さん、歌手になりたかったんですか!」

青年が叫ぶ。切間は顔を赤くしていた。

「ちょっとだけですよ、ちょっとだけ……歌うのは好きだったから。自分では、それなりに上手だと思ってましたし……もしかすると、オーディションに受かって歌手になれるかもしれないなんて夢見ちゃって。若気の至りってやつです」

「でも切間さん、オーディション会場にいなかったじゃない」

「出場を取りやめたからね」

「なんで。だいいち、わたしの夢を暴いておいて、自分のことは何も教えてくれなかったなんてずるい」

「だって、言えなかったんだよ」

切間はわたしの顔を正面から見つめる。続く言葉で、わたしは彼女もまたわたしとは違う形で真剣だったのだ、ということを思い知らされたのだった。

「私は、自分のちっぽけな夢を恥じたんだ――オーディションの前日だからって、合唱の練習さえ控えるほど真剣な人を目の当たりにして、さ」